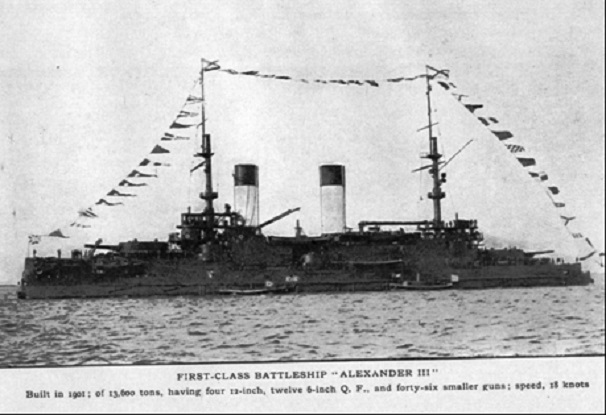

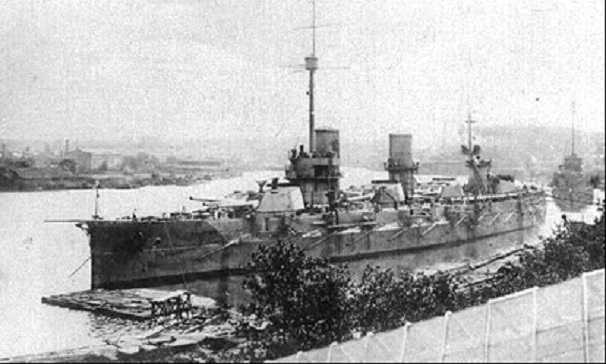

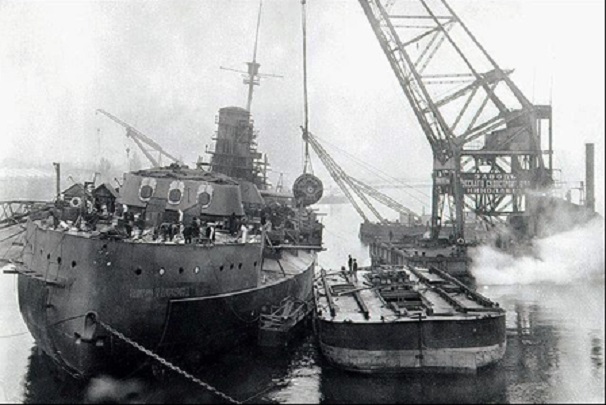

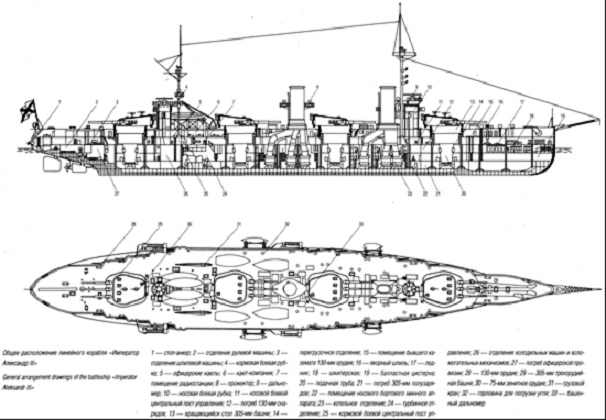

В Государственном НИИ реставрации завершены работы по обеспечению сохранности Андреевского флага, переданного Российскому военно-историческому обществу эмигрантской кают-компанией из Австралии. По заключениям специалистов РВИО, данный флаг мог принадлежать линейному кораблю Российского императорского флота «Император Александр Третий» (с 1917 года – «Воля», с 1919 года – «Генерал Алексеев»).

По инициативе Российского военно-исторического общества Андреевский флаг будет возвращен и передан на хранение 30 октября 2014 года в Военно-исторический музей Черноморского флота России (Севастополь, Крым).

Без малого 90 лет назад, в конце октября 1914 года назад во французской военно-морской базе Бизерта (Тунис) прекратила свое существование Русская эскадра – последнее формирование императорского флота. В ее состав входил линейный корабль «Генерал Алексеев», ранее – «Александр III». Возможно, именно этот, переданный РВИО из Австралии и отреставрированный сейчас Андреевский флаг был спущен 30 октября 1924 года с кормы корабля.

Этот флаг долгое время находился в Австралии на хранении у капитана М.И. Максимова. Русские эмигранты, по свидетельству Митрофорного Протоирея Русской Православной церкви, Управляющего делами Австралийско-Новозеландской епархии Михаила Протопопова, считали, что этот флаг был последним из спущенных в 1924 году на французской военно-морской базе в Бизерте на кораблях Русской эскадры. Флаг хранился в эмигрантской Кают-компании русских морских офицеров и употреблялся для покрытия гробов морских чинов при их отпевании. В 1975 году М.И. Максимов, оставшийся последним членом Кают-компании, передал флаг на хранение Михаилу Протопопову, священнику и сыну офицера Российской Императорской армии. В последний раз флаг употреблялся выносился на публику в 1985 году в Мельбурне в ходе похорон бывшего офицера Черноморского флота.

Возвращение реликвии в Россию и передача на хранение и экспонирование в Севастопольский Военно-исторический музей Черноморского флота историческими параллелями связывает события 90-летней давности и наши дни.

Для справки

Андреевский флаг

Главным знаменем корабля Российского Императорского флота являлся кормовой Андреевский флаг – прямоугольное белое полотнище с голубым диагональным крестом. Крест был принят в честь небесного покровителя России – Святого апостола Андрея Первозванного. Как говорил Петр Великий, «флаг белый, через который синий крест Святого Андрея, того ради, что от сего апостола приняла Россия святое крещение».

В современном виде Андреевский флаг появился не сразу. Согласно ряду источников, в 1692 году корабли потешной Петровской флотилии на Плещеевом озере несли Андреевский крест, наложенный на полотнище современного российского триколора, именовавшегося в те времена «флагом царя Московского».

В 1668-1697 годах российский кормовой военно-морской флаг представлял собой красное полотнище с синим прямым крестом, лучи которого немного не доходили до краев знамени. В левом верхнем и правом нижнем углах располагались белые прямоугольники.

Первый документ, где упоминается косой крест Андрея Первозванного, относится к 1699 году. В черновике инструкции Петра Великого российскому посланнику в Турцию, дьяку Емельяну Украинцеву, рукой царя нарисован русский триколор с косым крестом.

Официально российским военно-морским флагом крест Святого Андрея стал только в 1703 году после занятия русскими острова Котлин, где позже был построен Кронштадт. Четыре луча креста символизировали для царя закрепление российского владения берегами Балтийского, Каспийского, Азовского и Белого. «Слава, слава Богу за исправление нашего стандарта, который во образе креста Святого Андрея исправити благоволил», – писал Петр после того, как Россия закрепилась и на берегах Балтийского моря.

Перед началом боя Андреевский флаг поднимался также на стеньгах мачт либо ноках (оконечностях) реев.

Беговые флотские экипажа носили знаменные флаги на древках. Если в походе кораблем командовал экипажный командир, знаменный флаг хранился в его каюте.

В разное время существовали белый, синий и красный флаги, в крыжах которых располагались Андреевские кресты. Их несли, соответственно, корабли авангарда, кордебаталии (главные силы) и арьергарда. В 1865 году эти флаги были упразднены.

Кормовой флаг корабля мог иметь в центре изображение «чуда Святого Георгия о змие». Впервые такой флаг получил в 1827 году за героизм экипажа в Наваринском морском сражении линейный корабль «Азов» Балтийского флота. В 1829 году флаг был присвоен черноморскому бригу «Меркурий», заставившему отступить два турецких линейных корабля. Георгиевские флаги передавались кораблям, носившим названия «Память Азова» и «Память Меркурия». Знамена флотских экипажей, комплектовавших эти корабли, также были георгиевскими.

В августе 1856 года, после героической обороны Севастополя в 1854-1855 годах, Георгиевские знаменные флаги присвоили всем флотским экипажам Черноморского флота.

Впервые же – в 1819 году – указом императора Александра Первого Георгиевские Андреевские флаги были присвоены Гвардейскому экипажу и всем кораблям, комплектовавшимся экипажем. Это было сделано в память сражения при Кульме (1813 год).

Кормовой флаг охранял часовой, который оставался на своем посту даже во время боя. В ходе боя у Порт-Артура 27 января 1904 года, часовой броненосного крейсера «Баян» Никифор Печерица получил осколочные ранения в обе ноги, но пост не покинул. Сменили его только после боя. Одним из последних покинул корабль в Чемульпо часовой у знамени крейсера «Варяг» – боцманмат Петр Оленин не сменялся на протяжении всего боя и не погиб чудом.

Существовали Андреевские флаги особого образца. Знаменный флаг Морского кадетского корпуса в середине полотнища поверх креста имел в желтом круге изображение двуглавого орла. На концах лучей креста располагались гербы самого корпуса и императорские вензеля.

Андреевский флаг, как и другие символы старой России, был отменен только после Октябрьской революции. Исключение составили лишь флаги, присвоенные членам императорской фамилии, упраздненные в сентябре 1917 года, когда страна стала республикой. До 30 октября 1924 года Андреевские флаги реяли в Бизерте над кораблями Русской эскадры, ушедшей из Крыма в ноябре 1920 года.

В отличие от флага, который поднимался на кораблях всех классов ежедневно в 8 утра и спускался, обычно, с наступлением темноты, гюйс (его еще называли крепостным флагом) полагался только боевым судам 1-го и 2-го ранга – линейным кораблям, броненосцам и крейсерам. Он представлял собой красное прямоугольное полотнище, на которое были наложены прямой и косой белый кресты, а также Андреевский флаг. Гюйс Российского Императорского флота сохранялся в РСФСР и СССР до августа 1924 года.

Гюйс поднимали на носовом флагштоке при стоянке на якоре, на бочке, на швартовах, либо в доке, а также на береговой батарее, выделенной для производства артиллерийского салюта. Правом поднять гюйс на бизань-мачте обладали великие князья и великие княгини (такие флаги имели боковой вырез, напоминая флюгер), но с личного разрешению императора. Великокняжеские кайзер-флаги имели в центре желтый круг с изображением императорского штандарта.

Кайзер-флаг мог быть присвоен и не августейшей особе. Он был присвоен, к примеру, Алексею Орлову (будущий Орлов-Чесменский), командовавшему российской эскадрой в ходе 1-й Архипелагской экспедиции. После победы русского флота в Чесменском сражении, кайзер-флаг включили в герб графа, а право поднимать свой гюйс на судах Российского императорского флота он сохранил пожизненно.

Николай Манвелов, эксперт РВИО