Человек, хобби которого – археология, путешествия, общественная деятельность, а призвание – преподавательская работа в техникуме железнодорожного транспорта Забайкальского института, Роман Викторович Смоляков, активный член регионального отделения РВИО, стал гостем нашего лектория. Тема, на которую говорил Роман Викторович со студентами краевого училища культуры, ему, чрезвычайно, близка и знакома. Речь шла о беспримерном подвиге забайкальских железнодорожников в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн.

«Железнодорожный транспорт, в те судьбоносные годы, стал связующей артерией между фронтом и тылом, и поэтому имел важнейшее стратегическое значение. Забайкальская железная дорога с первых дней войны, не только выполняла поставленные перед ней задачи по перевозкам грузов и людей. Но и готовилась дать отпор Квантунской армии милитаристской Японии, способной в любой момент перейти границу с Советским Союзом, в том числе и здесь в Читинской области», – так начал он свое выступление.

Далее Р.В. Смоляков, говоря о политике Японии на Дальнем Востоке, познакомил слушателей со стратегическими планами японского командования в отношении Советского Союза: «Уже в конце августа 1941 г. начальник Японского генерального штаба Хадзимэ Сугияма и премьер-министр японского правительства Хидеки Тодзио, были уверены в успешности наступления фашисткой Германии, о чём они прямо заявляли на заседаниях правительства. Их мнение полностью поддерживал и командующий Квантунской Армией Ёсидзиро Умэдзу. При этом, опасаясь оппозиции своим планам в правительстве, в связи с неудачами в Хасанской и Халхингольской операциях, в разрез плана японского командования «Кантокуэн» о нападении на СССР, Генерал Умэдзу разрабатывает собственный план по проведению мероприятий разведывательно-диверсионной деятельности и организации террористических актов на территории СССР. Например, отряд численностью в 150 человек, в который входили белоэмигранты и японцы, воевавшие в Забайкалье в годы Гражданской войны, предполагалось перебросить в район Амурской железной дороги на участок Амазар-Ушумун. С задачей уничтожения железнодорожных мостов с целью препятствования в дальнейшем переброски советских войск на Дальний Восток, в момент нападения Японской армии. До этого момента отряд должен был сформировать повстанческое движение в этой местности».

«По замыслу японского генерального штаба, военные действия против СССР должны были начаться при условии сокращения советских дивизий на Дальнем Востоке и в Сибири минимум на 50 %. Однако, масштабы переброски советских войск в европейскую часть СССР летом 1941 г. далеко не соответствовали ожиданиям японского командования. По данным разведуправления японского генштаба от 12 июля 1941 г., за три недели после начала германо-советской войны с Дальнего Востока на запад было переброшено лишь 17 % советских дивизий и 30 % механизированных частей. При этом японская военная разведка сообщала, что взамен убывающих войск Красная Армия восполняется за счет призыва среди местного населения и эвакуированных по железной дороге частей с фронта, для их восстановления и пополнения на Дальнем Востоке. В связи с чем группировка советских войск на этот момент практически остается прежней. После же анализа показателей деятельности Забайкальской железной дороги, работа которой рассматривалась японцами в рамках опыта войны 1904-1905 гг., оказалось, что ее пропускная способность, не смотря на однопутное движение, выросла в разы. А организация движения, охраны и ремонта объектов железнодорожной инфраструктуры являются практически безупречными. В связи с чем уже в декабре 1941 г. план «Кантокуэн» был признан не реализуемым и отменен. В этой победе СССР над японскими стратегами не маловажную роль сыграл героический и самоотверженный труд забайкальских железнодорожников», – подытожил Роман Смоляков.

Специфика военного времени, особенности географического положения Читинской области и еще целый ряд объективных факторов вносили значительные коррективы в работу железной дороги Забайкалья, все это «потребовало увеличить организованность и слаженность в работе магистрали. Уже тогда, на основе предложений рабочих и служащих дороги, повсеместно вводятся приёмы рационального и бережливого производства. Например, только на Забайкальской железной дороге с 41-го по 45-й год поступило более 200 рационализаторских предложений, большая часть из них была воплощена в жизнь и продолжила работать еще долгое время после войны, помогая экономить средства и ресурсы. Также повсеместно внедрялись «лунинские методы» работы, по примеру комсомольско-молодежной бригады локомотивного депо Новосибирск под руководством Николая Лунина».

«В это время начинают практиковать изготовление запчастей на местах, использование вторсырья и отходов производства. Нехватка рабочей силы, в связи с призывом на фронт, восполнялась за счет совмещения должностей и освоением смежных профессий, а также привлечением женщин и подростков в массовые профессии. Подготовка новых кадров, ускоренными методами, происходила в дорожных школах, на курсах предприятий и в железнодорожных училищах. Так, в Чите работали железнодорожное училище и школа военных техников, выпускники которых славились своим уровнем подготовки и направлялись на Забайкальскую и Амурскую железные дороги», – говорит лектор.

«Обеспечивая бесперебойную работу железной дороги, увеличивая пропускную способность и грузооборот, забайкальские железнодорожники не забывали и о близкой угрозе, исходящей от японской армии. Отсюда, неслучайным является тот факт, как считает лектор, что железнодорожные мастерские и депо занимались не только ремонтом и обслуживанием железнодорожной техники, но и изготовлением и ремонтом оружия и военной техники. Например, в депо Петровск-Забайкальска изготавливали прицельные приспособления для артиллерийских орудий и танков. В Читинском паровозном депо производили ранцевые огнеметы РОКС и гранаты Ф-1, здесь же, для охраны железной дороги, был собран бронепоезд «Забайкалец». На дороге были сформированы восстановительные отряды и поезда для быстрого восстановления пути и ремонта тягло-подвижного состава, в том числе и после террористических атак японских диверсионных групп».

Говоря о серьезном испытании для специалистов железной дороги – переброске советских войск на Дальний Восток, Роман Викторович сосредотачивает внимание публики на следующем обстоятельстве: «Уже в апреле 1945 г. все наработки забайкальских железнодорожников оказались крайне востребованными. Как известно, Советский Союз в это время начинает готовить разрушительной мощи удар по японским оккупационным силам в Китае. Программа мероприятий по усилению железных дорог Транссибирской магистрали и улучшению их работы была определена постановлением ГКО от 13 апреля 1945 г. Этим же постановлением предусматривалось создание Дальневосточного округа железных дорог. На НКПС возлагалось: довести пропуск поездов на направлении Новосибирск–Владивосток к 1 мая до 24-х пар и к 1 августа – до 30-ти пар в сутки, на направлении Карымская–Борзя–Отпор соответственно до 12-ти и 16-ти пар; увеличить к 1 июня парк паровозов дальневосточных дорог до 3 тысяч единиц за счет 800 паровозов взятых из других дорог и из резерва, пополнить штаты дорог почти 10 тысячами работников ведущих профессий, увеличить запасы угля.

Наращивалась и мощность восстановительных и эксплуатационных формирований. На Дальний Восток были возвращены все спецформирования (численностью свыше 14 тысяч человек), ранее направленные на юго-западные дороги, в апреле из Румынии и Польши прибыли три эксплуатационных железнодорожных полка и три военно-эксплуатационных отделения».

И продолжая, автор лекции, указывает на целый ряд особенностей одного из трех дальневосточных фронтов – Забайкальского: «самый мощный фронт в отношении транспортного обеспечения находился в наиболее трудных условиях. Его основной коммуникацией служила однопутная железнодорожная линия Карымская–Борзя–Баин–Тумен, причем участок Борзя–Баин–Тумен имел пропускную способность всего лишь 7 пар поездов в сутки. В июне 1945 г. на этом участке были открыты 13 новых разъездов и проведены другие работы, что позволило поднять его пропускную способность до 18-ти пар поездов, причем для водоснабжения паровозов к поездам прикреплялись цистерны с водой. Войска сосредоточивались в нескольких сотнях километров от железнодорожного участка союзной колеи Борзя–Баин–Тумен, на которой по этой причине нельзя было размещать армейские базы. Пришлось на станции Баин–Тумен срочно построить железнодорожное кольцо протяженностью 30 км и на нем разместить основную базу фронта с полевыми фронтовыми складами и их отделениями. Отсюда грузы в войска подавались по военно-полевой железной дороге Баин–Тумен–Тамцаг–Булак в конечный пункт. Другая военно-полевая железная дорога Харанор–Досатуй обеспечивала подвоз 36-й армии».

Итогом напряженной работы железнодорожников, по словам лектора, стала одна из крупнейших в истории военного искусства и железнодорожного транспорта стратегическая перегруппировка советских войск от Берлина до Владивостока, то есть на расстояние 10-12 тысяч километров, быстрый разгром Квантунской армии и окончание Второй мировой войны.

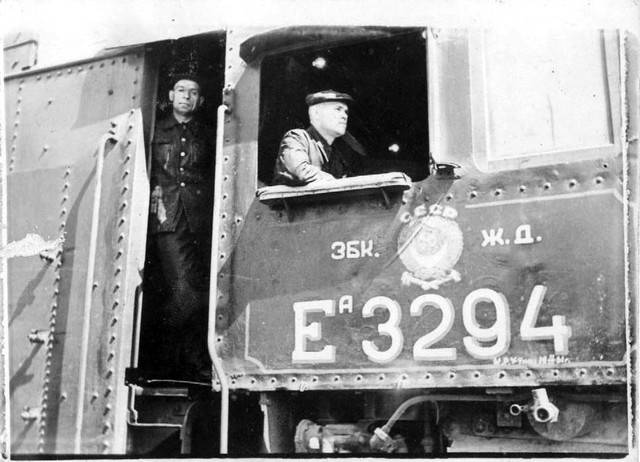

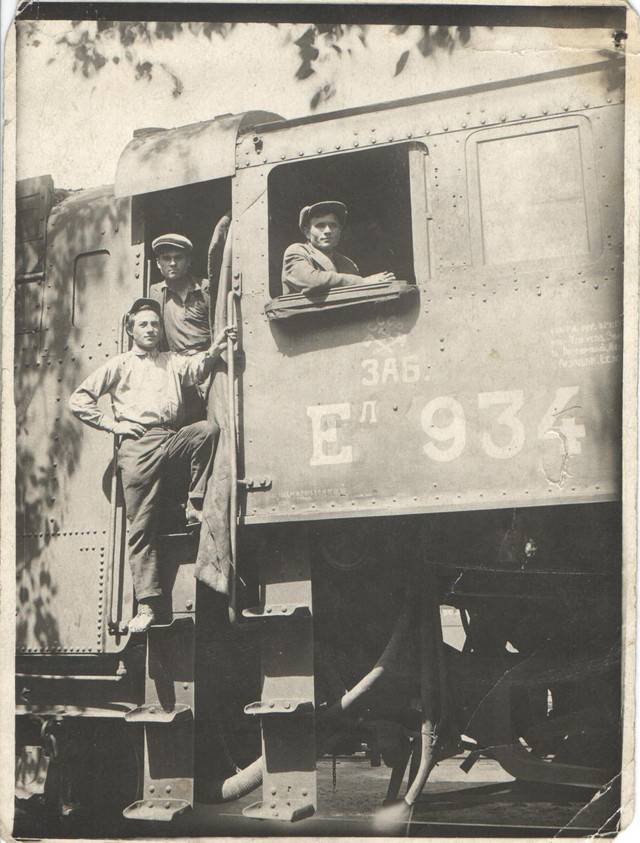

Лекция, прочитанная Романом Викторовичем, в ходе которой автором было продемонстрировано большое количество архивных фотодокументов, вызвала искренний интерес студентов.