Продолжение лекции профессора В.И. Мерцалова

Говоря о ключевых отраслях промышленности и производственных объединениях Читинской области, В.И. Мерцалов отмечает: «...в цветной металлургии Забайкалья был создан ряд крупных производств: комбинаты Балейзолото, Дарасунзолото, Хапчерангинский оловокомбинат. В их производственной деятельности участвовало от 3 до 5 тысяч рабочих. Комбинаты имели в своем составе горные цеха с механизированными шахтами, обогатительные фабрики. На Хапчерангенском комбинате действовала обогатительная фабрика производительностью 350 тонн руды в сутки, а на Балейском – целый обогатительный цех в составе двух золотоизвлекательных заводов с законченным циклом обработки. Структурными подразделениями комбинатов являлись электростанции, транспортные цехи и ряд других производств, как, например, ремонтно-механический завод на комбинате Балейзолото или механический литейный цех на комбинате Дарасунзолото.

В эти годы в крупное промышленное предприятие превращался Петровск-Забайкальский металлургический завод. В 1940 году он перешел на производство стали, 6 апреля этого года была пущена мартеновская печь № 1, а 2 мая - печь № 2. В 1935 году вступил в строй Сретенский судостроительный завод.

Значительно расширилась в 30-е годы добыча угля. Ее вели три объединения – трест Востуголь, Букачачинские угольные копи и управление местной топливной промышленности – с 15 действующими и 7 строящимися шахтами.

Несмотря на динамичное развертывание индустриализации, уровень технической оснащенности промышленности в регионе оставался невысоким. В горнодобывающей промышленности, наряду с крупными механизированными предприятиями, широкое распространение имел труд старателей. Особенно значительную долю он составлял в трестах Забзолото, Верхамурзолото. Старательский труд использовался при добыче и других цветных металлов».

Далее лектор продолжает: «Война привела к значительному перераспределению капиталовложений рабочей силы и других факторов производства, как в промышленности, так и в народном хозяйстве области в целом. Еще больше возросло значение цветной металлургии. Капиталовложения по этой отрасли выросли в 1941 году в 1,6 раза. Составляющими такого увеличения стал рост финансовых средств в добычу плавикового шпата в 1,6 раза, олова – 1,9 раза, вольфрама – в 2,1 раза, а молибдена – в 23 раза.

Важнейшим условием увеличения добычи цветных металлов стало расширение производства электроэнергии и в первую очередь за счет строительства турбинной электростанции Хапчерангинского комбината с использованием в качестве топлива местных Мордойских углей. Для этого демонтировали и перевезли с Холбонской электростанции, располагавшей неиспользованными мощностями, две турбины с котлами. Строительство начали в 1942 году, в этом же году возвели корпус здания и приступили к монтажным работам, а в 43-м пустили ее в эксплуатацию.

Одновременно расширили подачу электроэнергии с Холбонской электростанции, построив высоковольтную линию электропередач Балей-Белуха-Букука, протяженностью 60 км, а в 1943 году она была доведена до рудника Калангуй. Все это было осуществлено за счет средств и материалов самой области.

Строительство Мордойской электростанции и высоковольтной линии электропередач освободило 15 локомобилей, которые были переданы другим предприятиям – на Давендастрой, рудник «Антонова Гора», на рудник «Абагайтуй» треста Союзплавик. Правда, полного строительства всех промышленных объектов не произошло – продолжалось строительство электростанций. Усидение энергохозяйства и реконструкция рудников «Калангуй» и «Абагайтуй», треста Союзплавик позволило увеличить добычу плавикового шпата в 1942-1943 годах в сравнении с 40-41 годом в 1,5 раза».

«С 1942 года стала проводиться мобилизация рабочей силы в промышленность. Это было связано с ростом масштабов военного производства и с необходимостью восстановления народного хозяйства в освобождаемых районах. За 1942 год и три квартала следующего года область мобилизовала более 30 тысяч человек. Читинский обком партии сообщал в Москву, что это создало «исключительно напряженный баланс рабочей силы». Ее дефицит обострился и составил в промышленности свыше 17 %, а в сельском хозяйстве более 40 %.

В экономике области существовал не только значительный дефицит рабочей силы. Ухудшился ее качественный состав. В горнодобывающей промышленности и в сельском хозяйстве, где были очень высокими физические затраты труда и требовалась мужская сила, теперь значительную долю составляли женщины и подростки.

Тяжелое экономическое положение области складывалось под определяющим влиянием последствий военных событий. Потеря сельскохозяйственных районов летом 1942 года в битве за Северный Кавказ и Сталинград резко ухудшила продовольственное положение страны. Требовалось создание продовольственных ресурсов, чтобы выдержать переломный фазис в ходе войны. Государство запланировало значительное увеличение объемов госпоставок сельскохозяйственной продукции. В 1942 году Читинская область сдала государству мяса в 1,6 раза, а картофеля почти в 11 раз больше, чем в 41-м году. Причем поставки картофеля были осуществлены преимущественно за счет запасов крестьянских хозяйств.

Перед руководством области встала задача обеспечить выживание деревни. В тех условиях арсенал средств был небольшим: способствовали массовому отходничеству колхозников на промышленные предприятия в зимний период, для организации детского общественного питания создали бригады по отстрелу диких животных и отлову рыбы, организовали даже детские межколхозные санатории, а наиболее нуждающимся семьям выделяли по 300 грамм хлеба в сутки на человека», – сообщает профессор.

Непосредственно в Чите производственный сектор, также характеризовался рядом отличительных черт, обусловленных исторически, вот, что было сказано по этому поводу: «Особенность промышленности Читы заключалась в отсутствии машиностроительных предприятий полного профиля. ПВРЗ представлял собой только крупное ремонтное предприятие, производством готовой машиностроительной продукции не занимался. Поэтому с началом войны основной производственных профиль промышленных предприятий сохранялся, но менялась направленность производственной деятельности. Главным потребителем их продукции становился фронт. Овчинношубный завод стал обслуживать только потребности армии, отказавшись по решению ГКО от изготовления гражданской продукции. С началом войны он стал изготовлять полушубки военного образца – бекеши в количестве 167 штук в день. ПВРЗ, продолжая выполнять основную производственную программу по среднему и капитальному ремонту паровозов и вагонов, тоже выполнял военные заказы. Он получил заказ на изготовление гранат и огнеметов, оборудование специальных поездов, в 1942 году он простроил бронепоезд «Забайкалец». Промартели тоже занялись производством продукции для армии».

Говоря о тяжелых последствиях войны для экономики и народного хозяйства региона, Виктор Иванович акцентирует внимание учащихся на следующих фактах: «Читинская область находилась далеко от советско-германского фронта, но война для нее оказалась чрезвычайно разрушительной по своим последствиям. За годы войны трудоспособное население области сократилось на 41 %, а число трудоспособных мужчин в сельском хозяйстве снизилось в 4 раза. Посевные площади сократились к концу войны на 48,4 %, валовой сбор зерна в расчете на один колхозный двор снизился с 1940 по 1944 год почти в четыре раза.

В промышленности за годы войны основное горнообогатительное оборудование, кроме молибденовых предприятий, не обновлялось и не пополнялось. Снабжение техническими и строительными материалами составляло 25-30 % потребности. К концу войны до 80 % автотранспорта было взято из промышленности на военные нужды. Гужевой транспорт к концу войны уменьшился на половину. В целом из всех сибирских регионов только в Забайкалье произошло снижение промышленного производства, а в Читинской области оно оказалось самым большим. Если в соседней Бурят-Монгольской АССР в 1945 г. было произведено 92 % промышленной продукции к уровню 1940, то в Читинской области – 66 %. Масштаб разрушительных последствий войны для Читинской области значительно сближал ее с районами, непосредственно пострадавшими от военных действий».

«Мужество и трудовой героизм наших земляков в значительной степени заключались в том чтобы ежедневно преодолевать объективные и казалось бы непреодолимые обстоятельства. Люди находили в себе силы и твердость, понимая безусловную важность выполнения своих трудовых обязанностей, с первых дней войны веря в Победу», – резюмирует профессор В.И. Мерцалов.

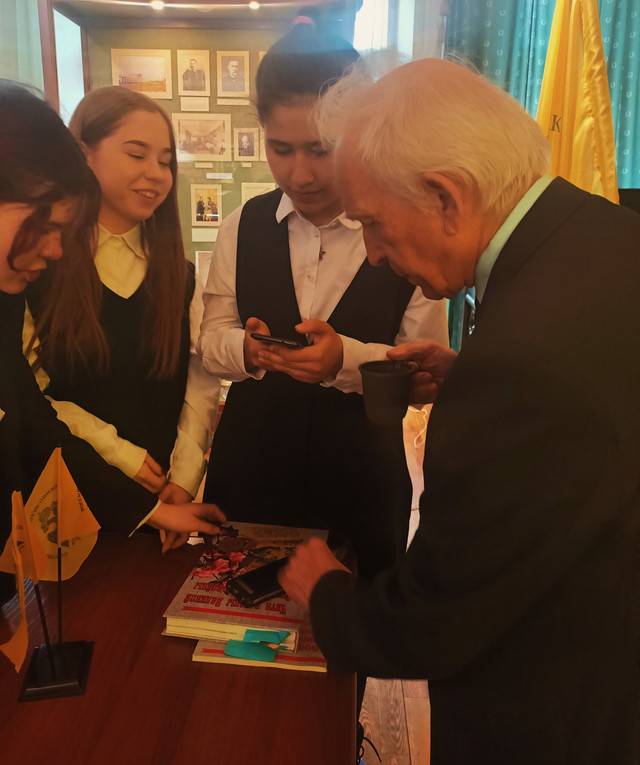

По окончанию лекции были заданы многочисленные вопросы и состоялось непосредственное и «живое» общение ребят с историком...